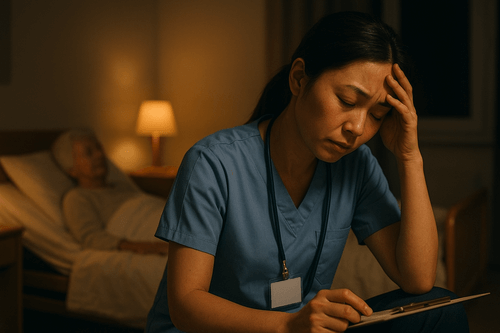

介護職にとって夜勤は、手当がついて収入アップにつながる一方で「体がもたない」「精神的につらい」と悩みの種になることが多いものです。

夜間帯の少ない人数で利用者さんの安全を守るという責任に加え、昼夜逆転の生活は大きな負担となりますよね。

また夜勤がきついと感じる原因は、1つではありません。

身体的な疲労、精神的な重圧、そして生活リズムの乱れという、3つの側面から負担がかかっています。

この記事では、介護職の夜勤がきついと感じてしまう理由と、夜勤を上手く乗り切るための負担軽減のコツについてお話していきます。

Contents

介護職の夜勤がきついと感じる3つの理由

介護職の夜勤がきついと感じてしまう理由は、主に以下の3つです。

- 身体への負担が大きいから

- 精神的な負担が大きいから

- 生活リズムが崩れるから

1.身体への負担が大きいから

夜勤がきついと感じる最も大きな原因は、身体への負担の大きさです。

夜勤は16時間程度の長時間労働となることが多く、深夜帯に排泄介助や体位交換(移乗介助)を身体的な疲労が溜まりやすいです。

勤務体制にもよりますが夜間帯はスタッフの人数が少ないため、日勤帯よりも多くの利用者を対応しなければなりません。

そのため腰や背中への負担も非常に重くなります。

さらに、夜間徘徊をしてしまう利用者さんがいる場合、見守りや付き添いで常に動かなければならず、身体的な疲労と精神的な緊張が同時に蓄積していきます。

また施設によっては十分な仮眠時間が確保されていなかったり、仮眠中にナースコールで起こされたりするなど、質の良い休息が取れないことも疲労回復を妨げる要因です。

2.精神的な負担が大きいから

少人数体制で勤務する夜勤は、精神的な負担も非常に大きいです。

夜間は利用者さんの人数に対してスタッフが圧倒的に少ないため、すべての責任を一人で負っているというプレッシャーを感じやすいです。

特に気を遣うのは、利用者さんの急変や事故があった際の対応です。

夜間はすぐに周りのサポートを受けられないため「間違った判断をしたらどうしよう」という強い不安に襲われます。

急変時や事故対応時には、バイタルチェックや全身観察を行い、上司やかかりつけ医、ご家族への連絡などが必要になるため、責任と緊張から精神的に大きな負担を強いられます。

加えてこれらの対応に時間を取られてしまうと、本来のスケジュール通りに業務が進まなくなることから、最悪残業に繋がる可能性もあります。

また特変事項がない場合でも、深夜に一人で巡回を行うことによる孤独感・緊張感や、昼間のスタッフに伝え漏れがないかといった不安を感じてしまうことも、メンタルを疲弊させる原因となります。

夜勤は通常より勤務時間も長くまた、夜勤明けは疲労や眠気もあり伝達ミスを起こしやすいため、こうした不安も感じやすくなってしまうのです。

3.生活リズムが崩れるから

夜勤があることで、生活リズムが乱れてしまうことも辛さを感じる大きな要因です。

夜間に働いた分、日中に休もうと布団に入っても、日の光や騒音などによって十分な睡眠が取れないことが多いです。

そうして十分に疲労回復ができないまま、休日明けにまた早番…などと不規則なスケジュールが続くと、疲労がどんどん蓄積されてしまいます。

また食事の時間や質も不規則になることで、生活習慣病のリスクも高まる可能性があります。

さらに家族や友人との時間が合わせにくいため、プライベートが制限される場合があることも、夜勤を負担に感じてしまう理由の1つです。

夜勤を負担なく乗り切る3つのコツ

介護職の夜勤を負担なく乗り切るコツは以下の3つです。

- 体調管理とコンディション調整のコツ

- 睡眠・食事のコツ

- ストレスマネジメントのコツ

夜勤の辛さを完全にゼロにすることは難しいですが、ちょっとした工夫や対策で負担を大きく軽減することは可能です。

特に体調管理、睡眠、食事の三点を見直すことで、夜勤による身体と心のダメージを最小限に抑えられます。

無理なく夜勤を続けていくために、自分に合うコンディション調整の方法を見つけていきましょう。

1.体調管理とコンディション調整のコツ

夜勤の疲労を軽減するためには、まず夜勤中の仮眠の質を確保することが大事です。

短い仮眠時間であってもアイマスクや耳栓などを活用し、外部の刺激をシャットアウトするのがおすすめです。

また仮眠の約30分前に少量のカフェインを摂取すると、目覚める頃にカフェインの効果が出て、すっきりと起きやすくなります。

夜勤明けは、疲労が残った状態で活動しないよう、帰宅したらすぐに2〜3時間の仮眠を取るように心がけましょう。

帰宅の際も、できればサングラスを着用して日光の刺激を避けることで、その後の睡眠の質を維持できます。

また夜勤明けには、疲れを残さないために湯船に浸かったり、自宅で軽めのストレッチを取り入れたりするのも有効です。

特に長時間同じ姿勢でいることが多い夜勤では、血行を良くすることが疲労回復につながります。

2.睡眠・食事のコツ

夜勤の負担を軽減するには、睡眠環境と食事に気を遣うことも重要です。

夜勤明けの睡眠(昼間の睡眠)の際は、遮光カーテンなどを使い、静かで暗い環境を整えるように心がけましょう。

入浴やアロマなどのリラックスできるルーティンを取り入れ、脳をクールダウンさせることも寝付きを良くするのに役立ちます。

食事については、深夜帯に揚げ物や脂質の多いものを摂ると消化に負担がかかり、仮眠の質が低下してしまいます。

早めの時間帯であれば問題ありませんが、夜中に食事をする際はスープやゼリー飲料など、消化の良いものを少量摂る程度にとどめるのがおすすめです。

また夜勤明けはしっかり眠れるようカフェインを摂りすぎず、胃に優しい食事を意識することが負担軽減につながります。

3.ストレスマネジメントのコツ

夜勤で感じる精神的ストレスは、意識的に発散させることが大切です。

休日は友人や家族と交流したり、趣味に没頭したりするなど、仕事について考えないように過ごすのが良いです。

ウォーキングなどの軽い運動を取り入れるのも、自律神経を整える効果が期待できるのでおすすめです。

また夜勤中は「すべて自分で完璧にやらなければならない」という完璧主義を手放すことが必要です。

利用者の様子の変化など、不安なことや判断に迷うことがあれば、抱え込まずに日勤スタッフやオンコール担当者へ正直に報告・相談しましょう。

また仕事がスムーズに進まなくとも、緊急性の低い業務であれば「明日で良い」と割り切って行動することも大事です。

夜勤がきついと感じたら転職・職場変更も選択肢に

夜勤の負担を軽減する努力をしても、体調やメンタルが改善しない場合、無理に今の職場で夜勤を続ける必要はありません。

夜勤を続けることが必ずしも正解ではないからです。

収入のためと言えど、体調を崩してしまっては元も子もありません。

何よりも健康を最優先に考え「今の職場から離れる」という選択肢も真剣に検討しましょう。

グループホームなど一人夜勤の体制を取っている施設では、休憩中に仮眠が取れないこともあります。

そうした場合にも職場の環境やシフト体制を見直すことで、夜勤の負担を減らせる可能性は十分にあります。

例えば特養や有料老人ホームなど、比較的夜勤体制が整っている施設を選ぶことで、業務量が分散しやすくなる場合があります。

また夜勤そのものが負担であれば、日勤のみの職場やデイサービス、訪問介護などへの転職を検討するのも1つの選択です。

転職活動の際には転職エージェントを活用することで、「夜勤の回数を減らしたい」「手厚い体制の職場で働きたい」といった条件を代わりに交渉してもらうことも可能です。

自身に合う施設の見つけ方については、下記の記事も参考にしてみて下さい。

まとめ|無理せず長く続けるために

今回は介護職の夜勤がきついと感じる理由と、その対策について解説しました。

夜勤は、決して楽な仕事ではありません。

身体的・精神的・生活的に大きな負担がかかるため、辛いと感じるのはごく自然なことです。

しかし、夜勤の負担は工夫次第で大きく軽減できます。

質の高い仮眠を取る工夫や、睡眠・食事の質を見直すことで、身体への負担を最小限に抑えることは可能です。

しかしそれでも改善されない場合は、健康や生活を犠牲にしてまで無理に続ける必要はないと思います。

実際、私が最初に勤めた職場も、体力とメンタルが続かなかったことが理由で退職しました。

今は自分に合う労働環境を見つけ、無理なく働くことが出来ています。

介護の仕事では自分に合った働き方を選び、無理せず長くキャリアを築いていくことが何よりも大切です。

もし今の職場で限界を感じたら、無理せず早めに次のステップへ進むことをおすすめします。